コロナ禍中に東京の西の端にある市へ引っ越しました。緑あふれる静かな街で住み心地は悪くないのですが、それまで住んでいたのが町田駅まで徒歩10分ほどの場所でしたので、そこと比べると不便なことだらけです。

町田駅周辺はとても便利で小さいながらも何でもそろう街なのです。例えば、TVで都心で話題の~と何かのお店が紹介され、行ってみたいな?と調べてみると小さいながらも町田にも店舗があることが多いのです。趣味のお店からお食事、時間つぶしのカフェまで、暇になったらとりあえず駅前行くかーという感じの暮らしをしていました。

それが現在の住居は最寄り駅まで徒歩20分ちょい。それも駅前へ行っても選ぶほどお店のバリエーションがありません。駅前へ行く気にもなれないので、暇な時はコンビニで飲み物を買って裏山へ登り、ぼーっと空を眺めるような生活をしています(笑

緑の多いところで暮らすのは嫌いではないので「住めば都」の言葉どおり慣れれば悪くは無いなと思っているのですが、一つだけ苦労していることがあります。それは通勤です。在宅勤務が許されていた頃はよかったのですが、今では週5日のフル出社勤務になっています。東京の外れから都心(副都心ではない方です)まで行くのは思いのほか時間がかかりまして、片道2時間半を越えてしまいます。往復で5時間強。うーむ。これだけはなかなか慣れません。

通勤経路上に、JR八王子駅があります。八王子というと私が学生だった頃は栄えていた感がありましたが、今では立川にその地位を譲り、少し落ち着いた街になっています。定期券ならば乗り降り自由ですから、少し早く帰れた時は八王子の街を散策したりしています。といっても書店を冷やかす程度ですけれど。

八王子市には大学が多く、一応、学生の街ということになっています。私も学生時代には八王子をうろうろしていたものです。

昨今、BookOFFなどの小綺麗な古書店やネット通販に押され気味ですが、八王子には古き良き古書店が残っています。学生時代お世話になった「まつおか書房」は規模が縮小されましたが「佐藤書房」はまだ健在です。ほかにも、学生時代には無かった「古書むしくい堂」という古書店が甲州街道沿いにあるのを最近知りました。

そういえば、来月10月10日(金)から14日(火)まで「第33回八王子古書まつり」が開催されますね。

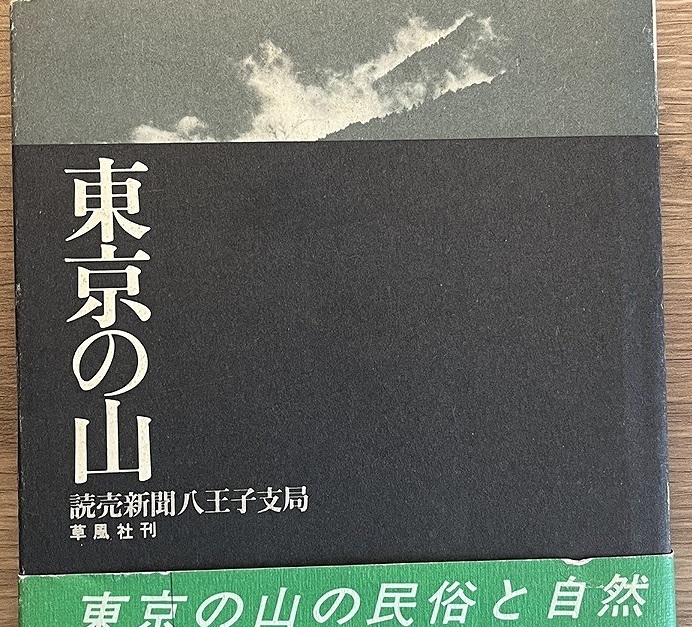

東京の山

早めに仕事を上がったある日、くまざわ書店を冷やかした後、佐藤書房へ寄ってみました。古書店は品揃えが頻繁に変わるわけではないので1,2ヶ月に一度行く程度です。その代わり、行った時はじっくり棚と平積みの古書を眺めます。佐藤書店でのお目当ては多摩地域の地誌関連書籍です。地元ならではの古書が所狭しと積んであります。

そんな古書の山の中から、「東京の山」を見つけました。

読売新聞の多摩都民版(新聞のローカル面でしょうか)に昭和51年4月から6月まで32回にわたり連載された文章を一冊にまとめたものだそう。今から50年くらい前の多摩地域の山や山村の様子が綴られていて興味深いです。

最近の高尾山人気はものすごくて年間300万人も訪れるそうです。しかし、当時(今から50年くらい前)は御岳の方が人気があり、昭和49年は71万人が御岳を訪れたそうです。普通の観光客、登山客のほかに講の方々(講中)も多かったのだとか。今でも講ってあるのかなぁ?

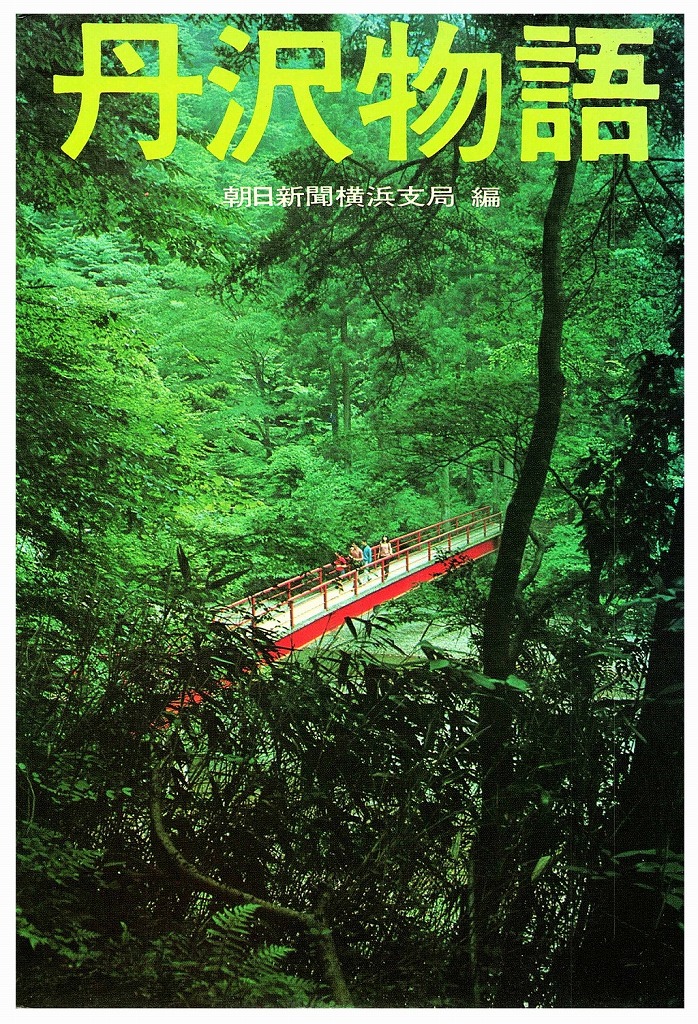

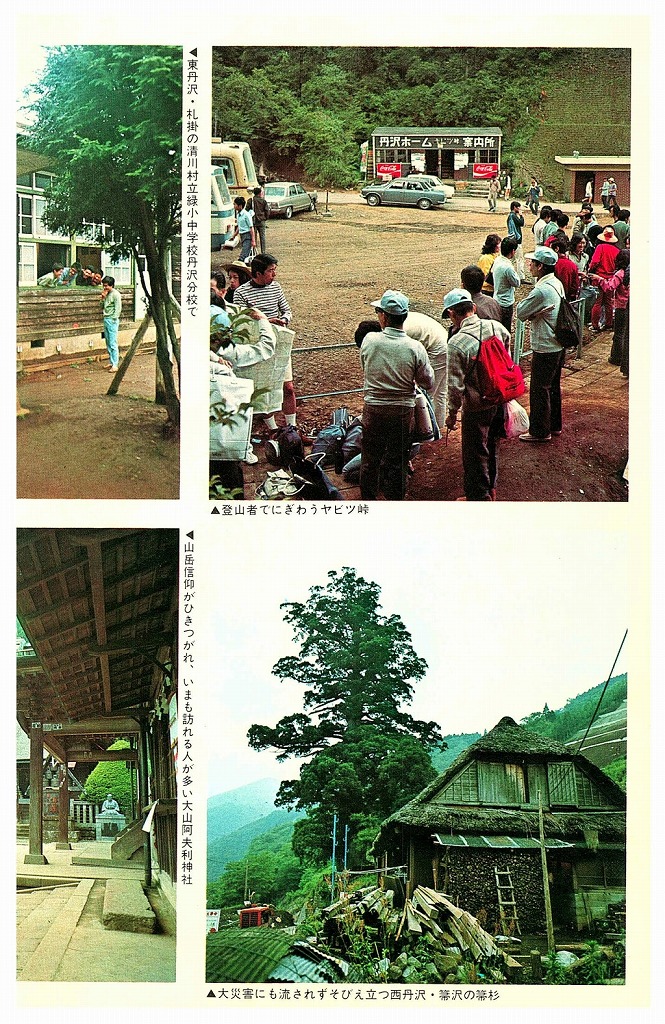

現在も登山は人気のある趣味ですが、1960-70年代にかけて登山ブームが到来しました。丹沢へ登山客が押し寄せ、大変なにぎわいだったそうです。朝日新聞横浜支局編の「丹沢物語」では、昔の賑わいの様子を見ることが出来ます。

御岳でも同様で、ハイヒールにスカートで訪れる女性客が居たんだとか。彼女たちは「落下さん部隊」と揶揄されていたそうだ(言葉の選び方が昭和という感じですね)

今でも営業している数馬の兜屋旅館のことも載っています。去年あたりに読んだ、久住昌之氏(孤独のグルメの原作者)著の「東京都三多摩原人」でもこの兜屋旅館に泊まっていたなぁ。

奥多摩周遊道路の開通当時の様子も書かれています。当時は「奥多摩有料道路」という名前でした。奥多摩の奥地、檜原村に観光客を呼び寄せた立役者であるこの道路は、山登りをする人々にはすこぶる評判が悪かったのは確かなようです。道路が登山道を横切る箇所がいくつもあるので、山を登っていたら目の前に突然舗装道路が現れた時のがっかり感はよく分かります。

山田哲哉氏の「奥多摩 山、谷、峠、そして人」「奥秩父 山、谷、峠そして人」どちらの本だったかなぁ、でもかなり強い口調で批判されていました。

本書のような一昔前の低山について書かれている本を読んでいると、昔の人のマナーのひどさに閉口します。今なら、あっという間に写真を撮られてSNSで炎上するに違いない行為が普通に行われていました。それを咎め注意したとしても、その場限りで注意する人がいなくなるとすぐに元に。

結構衝撃的なのが、避難小屋で作業小屋の床板や壁を剥がし、たき火として燃やしてしまうこと。昔の本を読んでいると、そうして燃やされた小屋のいかに多かったことか。今では信じられないような事が昔は行われていたのだなぁ。

昔と今のギャップを感じられるのも古書の面白い事のひとつです。

絶滅後のニホンオオカミに遭遇!?

173ページから始まる「大正八年の雲取行」という章では、久野政雄氏(丹沢初縦走をした方らしい)の大正八年(五年なのか不明)の雲取山への単独山行記を紹介している。その中でオオカミに遭遇したと書かれているのに驚きました。

ニホンオオカミの絶滅は明治時代末期の明治38年(1905年)を最後に目撃情報が確認されていないとされています。

大正八年は1919年ですが、それから10年以上後に目撃したというのです。「赭褐色」しゃかっしょくと読むのでしょうか。字面からは茶色の濃い感じ?ニホンオオカミは灰色オオカミの亜種と聞いたことがあるので、茶褐色な個体もいたのかもしれませんね。そう考えると、奥多摩には、ニホンオオカミが絶滅したと言われた後も10年以上生き延びていたと言うことになりますね。

書籍情報

書名: 東京の山

著者: 読売新聞八王子支局

出版社: 草風社

1978年3月25日発行

188ページ

本に寄り添う文鎮

上のページ見開き写真で使っている文鎮ですが結構使い勝手が良いです。重すぎず、軽すぎず、本に寄り添う曲線をしているので、本を開いた状態にしやすいです。

発売された当初は、転売屋が値段を釣り上げていましたが、今では価格も落ち着き単行本一冊くらいの値段になっています。黒の他にグレーや金色(真鍮)もありますが、そちらは価格が少し高いです。