加門七海氏の著書に「黄金結界」という武田の埋蔵金に興味がある人には堪らない一冊があります。詳しい内容は購入して読んで頂くとして、本書で紹介されている山梨のこの埋蔵金は「結界によって守られている」というのが結論でした。

結論を先に書くなよ!という苦情が来そうですが、この本の面白いところは結論へ至るまでの試行錯誤が詳細に語られているところなのです。

加門七海氏は資料を掘り、実際に現地を訪れて地面を掘るというフットワークの軽さ。そしてオカルト体質が発現し読者を裏切らずオカルトイベントにエンカウント(笑)

文体に癖があるので好き嫌いは分かれるところだと思います。しかし、面白さで言えば、数ある埋蔵金本の中で間違いなくピカイチでお薦めです。

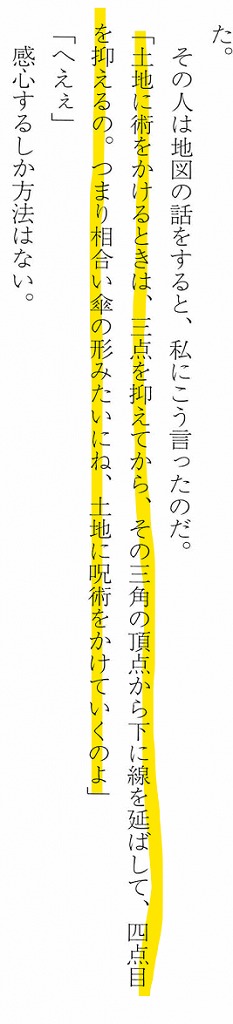

加門七海氏によれば関連する寺社などを線でつなぐと幾何学的な図形が浮かび上がり、それが結界となっていると論じています。ただ線を引いただけじゃんという人もいますが、どなたかのお言葉通り「まじないというのはそれを信じる人がいれば効果ある」のです。十字架だって、えんがちょだってソレをなんとなく信じている人がいるからまじないなのです。

さてこの黄金結界には様々な「結界」が紹介されています。日本列島縦断するような巨大なものから、歩いて回れる程度のものまで。本当にそれらの図形は浮かび上がるのか?小さな縮尺を用い、ごまかしているだけでは?と誰しも考えるのではないでしょうか。

寺社はまだしも自然の頂などは、そうそう都合の良い場所にあるわけではないですから、これは結界だと思える程度の少しのズレは仕方ないと思うのです。ただ、自分でそれが本当なのかを確かめてみたいと思うのです(こうやって気にする事で結界が効果を持つのでしょう)

加門七海氏のように地形図を切ったり貼ったりするのは面倒なので、QGISを使いそこに結界があるのかどうかを確認したいと思います。

Contents

QGISを利用して地図上の結界を確認する

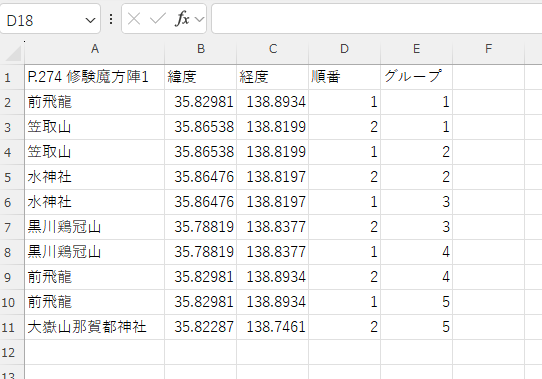

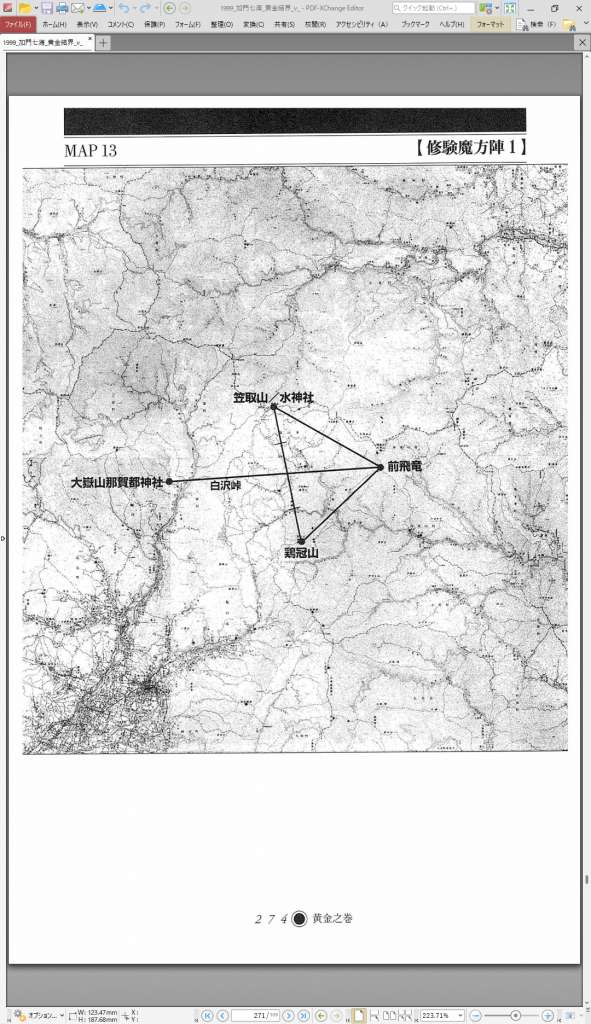

加門七海氏の黄金結界 P.274 に載っている 修験魔方陣1 をサンプルとして、本当に氏が書かれているような配置になっているのかどうかをQGIS上で検証していきます。

必要な物

| QGIS(*1) | 最新版をインストール | https://qgis.org/ja/site/ |

| CSVファイルを編集できるエディタ(*2) | Excel, LibreOffice Calc, emacs など | |

| モダンなブラウザ(*3) |

※1) QGISは新しいバージョンのリリースが早いです。最新版は新機能が追加されたりバグが修正されているので新しい物を利用した方が良いでしょう。

※2) CSV形式とはカンマで区切られたレコードが並んでいる書式です。Excel等の表計算ツールを始めとして高性能エディタならば編集をサポートしているファイル形式です。が、ただのメモ帳でも可です。

※3) 対象物の緯度経度取得の為にjavascriptを利用します。

操作の流れ

- 結界を構成する場所の緯度/経度をCSVファイルに落とし込む

- QGISでCSVファイルから点レイヤーを作成する

- QGISで点レイヤーからラインを生成する

- ラインの中点などに点レイヤーを生成する

1.結界を構成する場所の緯度/経度をCSVファイルに落とし込む

Web等で調べた緯度経度をCSVで書き込んでも良いのですが、機械的な作業はなるべく楽をしたいですよね。今回は国土地理院標準地図を利用して緯度経度情報を取得します。

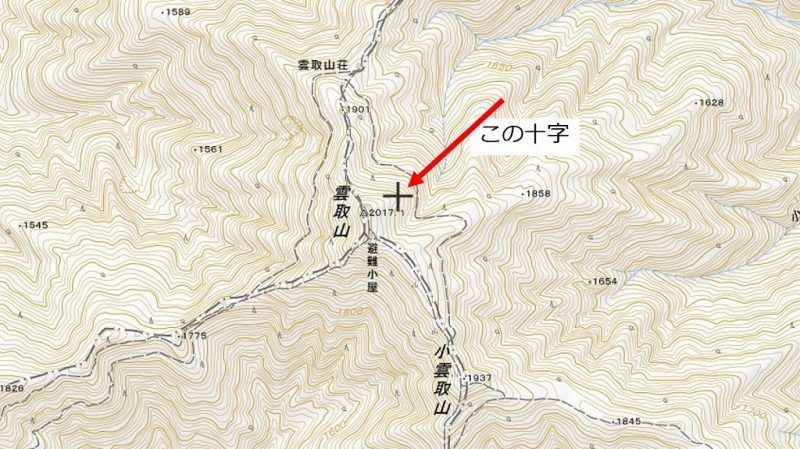

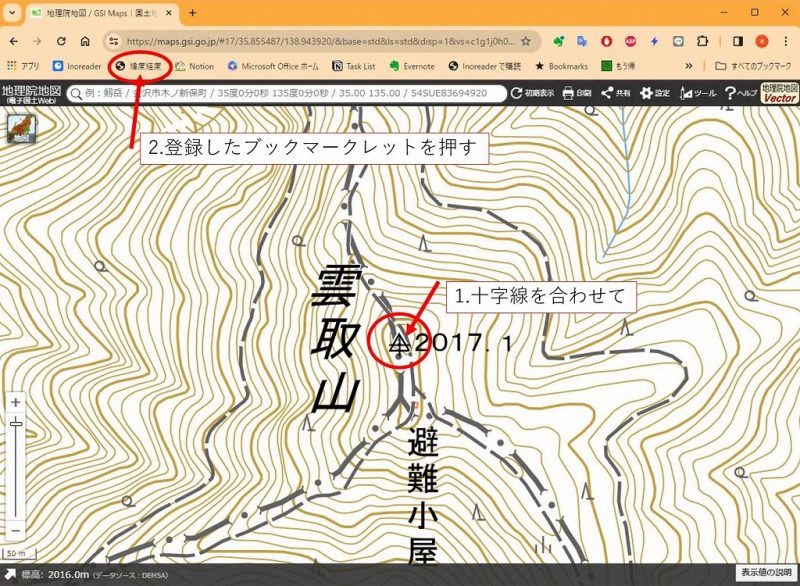

国土地理院標準地図のURLをよく観察すると中心十時線が重なる場所の緯度経度情報が埋め込まれています。この仕組みを利用して半自動で緯度経度情報を取得する事にします。

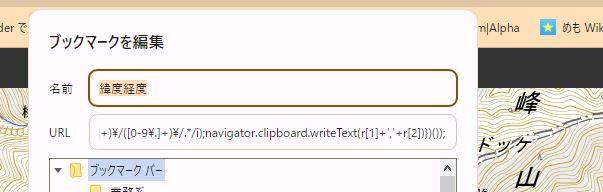

FirefoxやChrome等のブラウザはjavascriptというスクリプト言語を使い簡単にブラウザで表示されている情報へアクセスができます。今回はブックマークを利用してスクリプトを実行させます。ブックマークレットと呼ばれるそうです。

|

1 2 3 4 |

javascript:void((function(){const e=location.href;const r=e.match(/https:\/\/maps\.gsi\.go\.jp\/#[0-9]+\/([0-9\.]+)\/([0-9\.]+)\/.*/i);navigator.clipboard.writeText(r[1]+','+r[2])})()); |

ブックマークレットを押すと、十字線の交点の緯度経度情報がクリップボードにコピーされます。それをExcel等のCSVファイル編集できるエディタに貼り付けます。

|

1 |

35.855505,138.943909 |

上記操作を繰り返し結界を作る頂点の緯度経度情報データファイルを作成します。順番というのは使いません。グループというのは、同じグループ番号を持つ点同士を結ぶのに使います。つまり、前飛龍と笠取山を結ぶ線(グループ1)、次は笠取山と水神社を結ぶ線(グループ2)というように線を作成するための番号です(後述のPoint2Oneで使います)

入力が終わったらカンマ区切りのCSVファイルとして保存しておきましょう。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

P.274 修験魔方陣1,緯度,経度,順番,グループ 前飛龍,35.829811,138.893378,1,1 笠取山,35.86538,138.819916,2,1 笠取山,35.86538,138.819916,1,2 水神社,35.864763,138.819745,2,2 水神社,35.864763,138.819745,1,3 黒川鶏冠山,35.788189,138.837726,2,3 黒川鶏冠山,35.788189,138.837726,1,4 前飛龍,35.829811,138.893378,2,4 前飛龍,35.829811,138.893378,1,5 大嶽山那賀都神社,35.822874,138.746059,2,5 |

QGIS上にプロットする

CSVファイルの読み込み

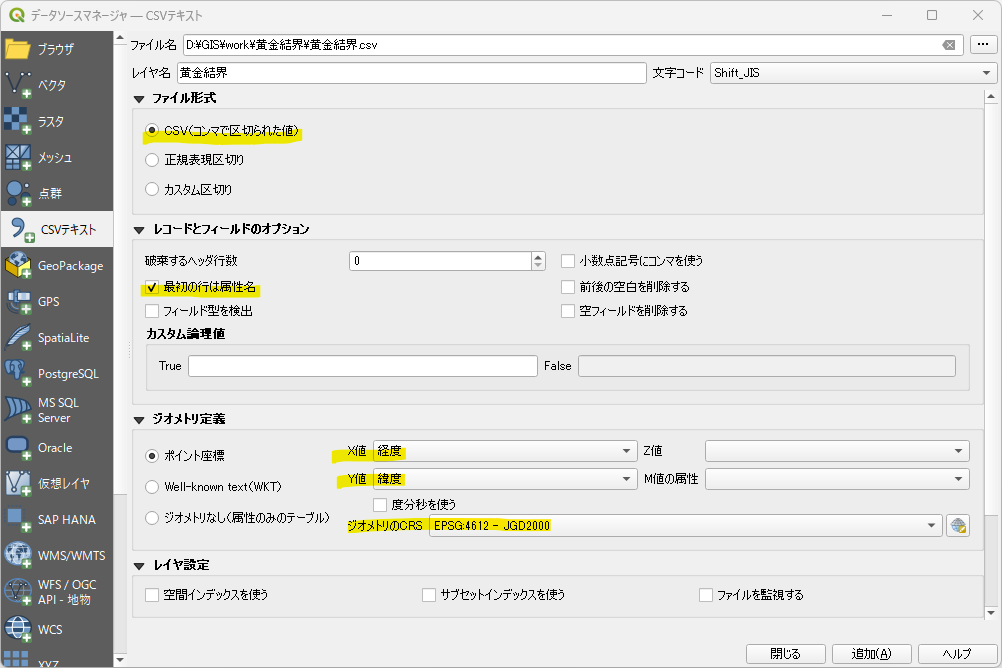

データソースマネージャーを開き、先に作成したCSVファイルを読み込みます。

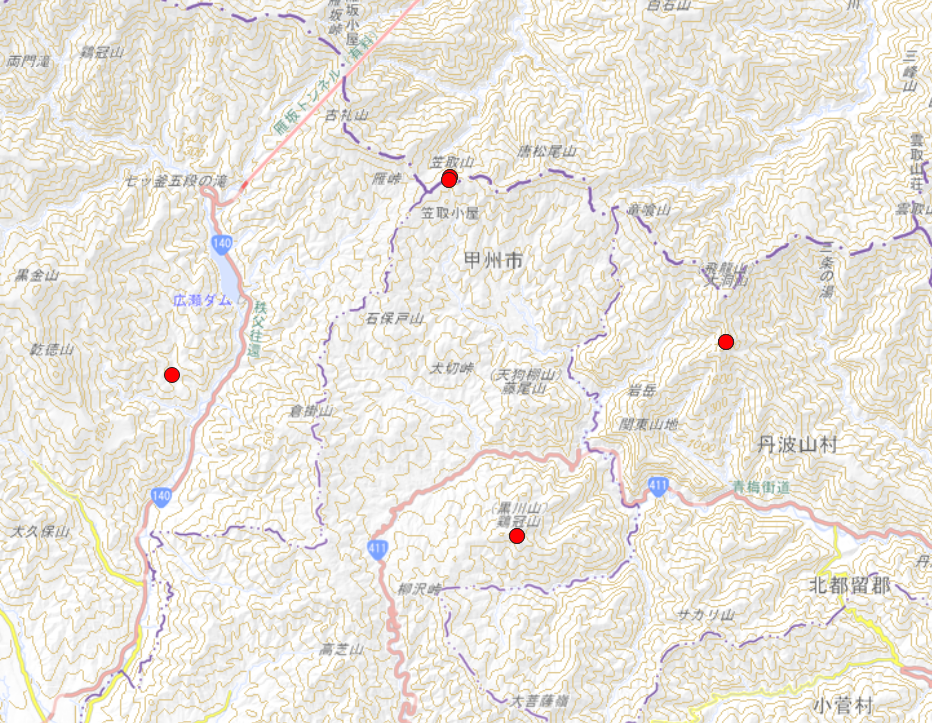

読み込みに成功すると新しいレイヤーが作られ、そこに点が表示されると思います。点の大きさや色は、レイヤスタイルでイイ感じに変更しましょう。ついでに、国土地理院地図も透過して表示しておくとよろしいかと。

点と点を線で結ぶ

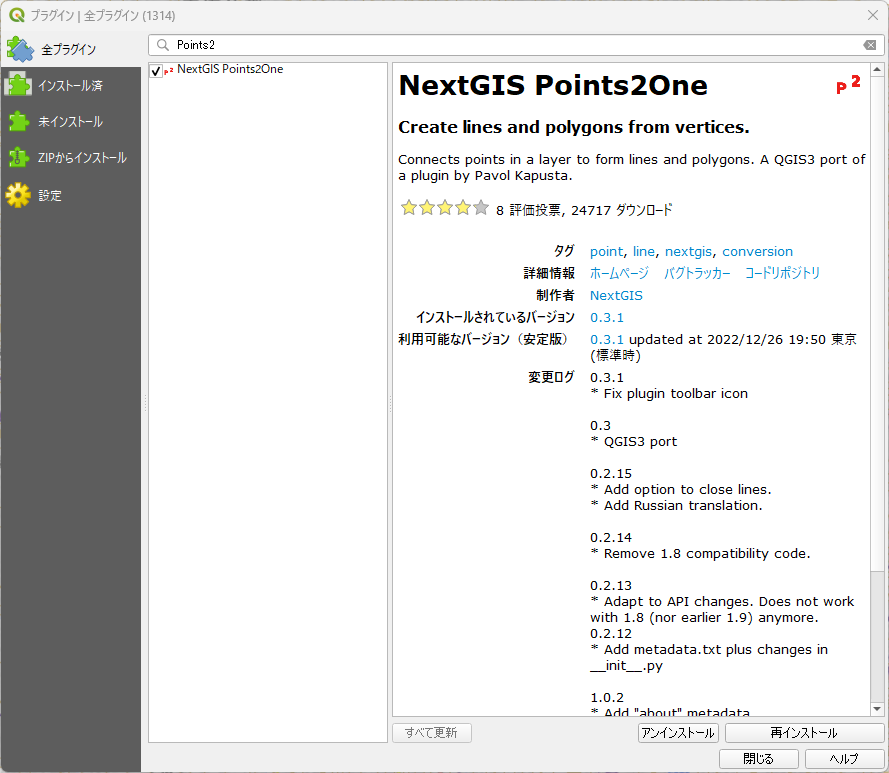

点と点を結ぶプラグインを利用するのが簡単です。

QGISのPlugin managerから NextGIS Points2One を検索してインストールします。

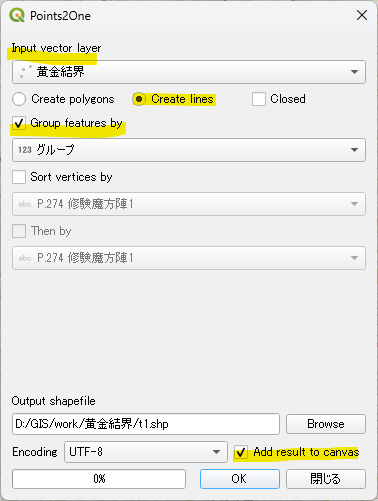

インストールが完了したら Point2One を起動して、必要な項目の設定を入れて、OKを押します。

線の太さや色はレイヤスタイルで変更しましょう。太いほうが見やすいですよね。

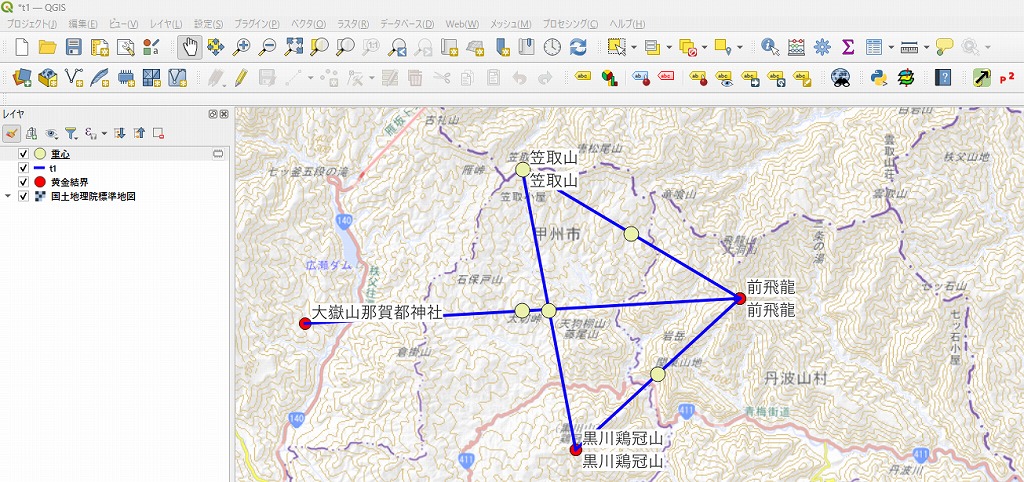

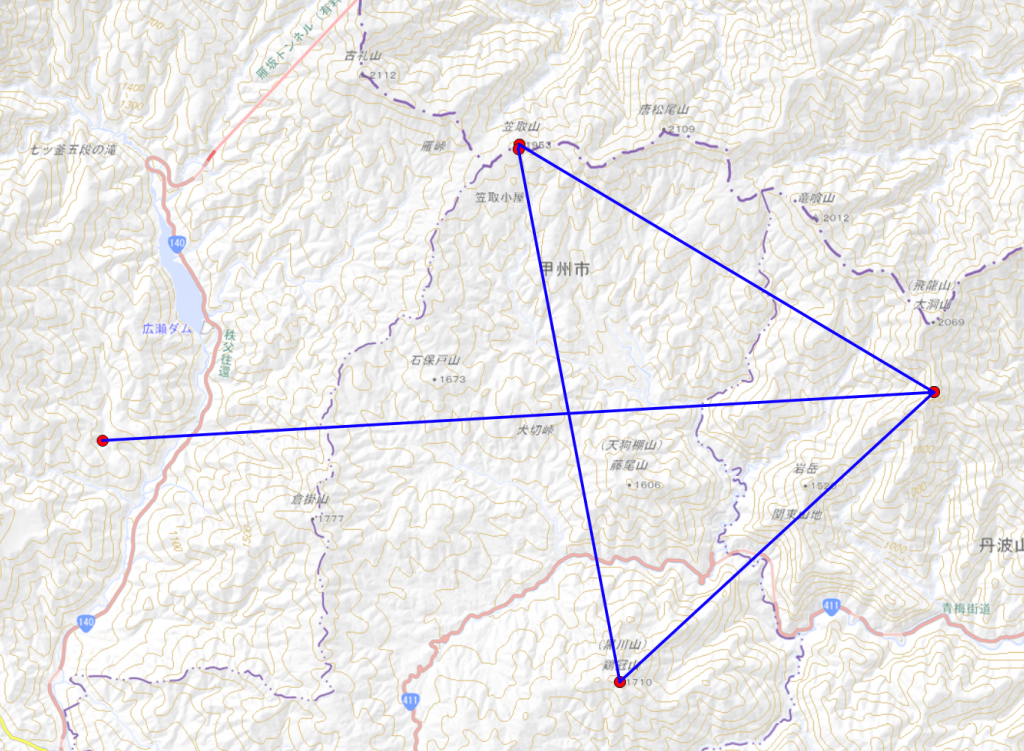

こんなんでました。

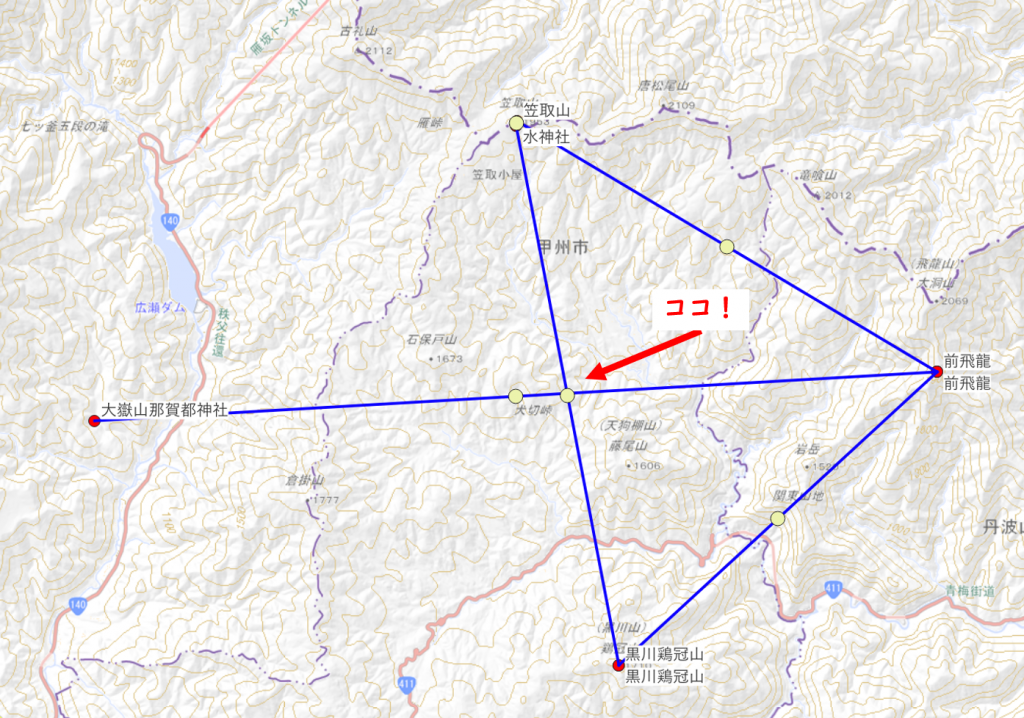

さて、参考にしている黄金結界P.274の修験魔方陣1は、以下の通りです。説明によれば、「笠取山(水神社) – 黒川鶏冠山」を結ぶ線(A)と「前飛龍 – 大嶽山那賀都神社」を結ぶ線(B)の交点は、Aの中点になっているんだとか。

ふむふむ。これがなんで結界なのかは置いといて、(A)と(B)の交点が(A)の中点になっているかどうかを確認していきます。

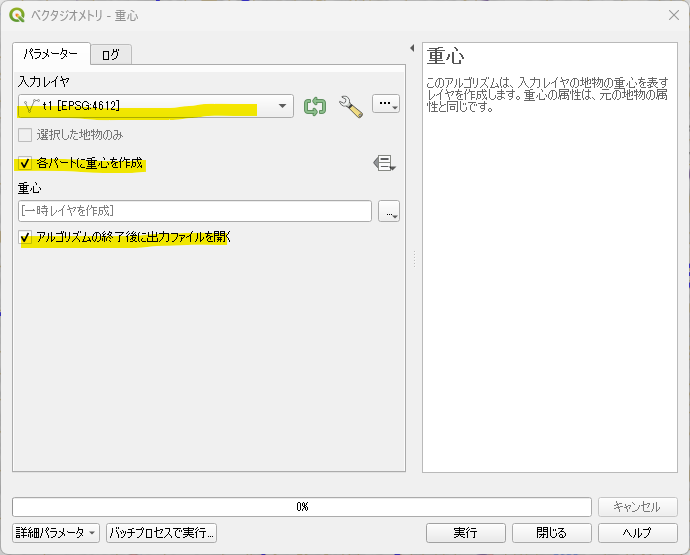

線の中点を求める

線の中点というのは重心になりますよね。重心を求める機能はQGISに最初から搭載されているので、それを利用していきます。

メニューの[ベクタ] -> [ジオメトリツール] -> 重心 を選択します。

新しいレイヤが作成され、各線上に重心が生成されているのが分かると思います。いつも通り、見やすい色と大きさに調整すると以下のようになりました(Pointのラベルを表示してみました)

確かに、線Aの中点が線Bとの交点になっています(少しずれていますが、概ね合っているのがわかるとおもいます)

最後に

冒頭に書かれているのですが、この本が書かれる発端となったのはTV番組の取材協力要請とのこと。TV番組の取材が終わった後も氏は興味を持ち、調査を続けた結果の集大成がこれ。TV番組はいまでは見ることが難しいかもしれませんが、以前、Youtubeにアップされていました。そちらも面白かった。よくある埋蔵金番組と違いって本気度が高いというかなんというか。

近年でもたまに埋蔵金番組が放送される事がありますが、予算の関係なのか金属探知機を当てゴミしか見つかりませんでしたーみたいなTV番組が多くて残念です。

そんな本気な埋蔵金本なので、埋蔵金に興味がある方にはぜひ読んで欲しいなと思います。ただ、マンガになっている方はあまりおすすめできません。マンガではやはり詰め込める情報量が少なすぎてしかたないのかもしれませんが。

他にも加門七海氏は、このような地図を使った手法で江戸、東京に張り巡らされている結界を解析しています。ぼくは東京にはあまり興味が無いのですが、江戸は天海僧正が風水、呪術を駆使して結界を張った結果、300年の安定した統治が可能となったのだとか。話題には事欠かない街ですね。